Ювелирное искусство эпохи Тюдоров

Время династии Тюдоров (1485-1603) в английской истории оценивается в целом положительно. Закончились Столетняя война и Война роз (в советской историографии именуемая Войной Алой и Белой роз), вытягивавшие ресурсы страны, но обогащавшие только знать. В этот относительно спокойный период жизнь англичан заметно улучшилась. Возрождалась экономика страны, процветали торговля и ремесла. Англия становилась все более и более коммерческой страной. По мере роста числа зажиточных горожан увеличился спрос на ювелирные изделия. Причем, не только со стороны знати, но и со стороны менее богатых слоев населения.

Драгоценные камни на дублете. Фрагмент портрета Генриха VIII работы Ганса Гольбейна

Большинство населения проживало в маленьких деревнях и зарабатывало на жизнь сельским хозяйством. В те времена население Англии делилось на несколько больших групп. На вершине стояла знать, владевшая огромным количеством земель, под ними были дворяне и богатые купцы. Ниже были ремесленники и йомены (крестьяне, владевшие небольшим участком земли). В самом низу были фермеры-арендаторы, которые арендовали свои земли у богатых. Были также наемные рабочие. Они часто были неграмотны и очень бедны.

Ювелирные изделия были важной частью жизни в эпоху Тюдоров. Они были не только украшениями, но и способом сразу обозначить социальный статус человека, его положение в обществе. Кроме того, они были хорошей инвестицией и средством платежа. Существовала еще одна функция - мистическая. В те времена свято верили в способность определенного дизайна, символа или драгоценного камня исцелять болезни, охранять своего владельца от сглаза, порчи, дурных людей или притягивать удачу и богатство. Вера эта благополучно просуществовала до наших дней. Некоторые и сейчас всерьез это обсуждают, что, впрочем, на руку ювелирному сообществу. Все это порождало хороший спрос на ювелирные изделия со стороны различных слоев населения тюдоровской Англии.

Знать была увешана драгоценностями с ног до головы. Считалось, чем больше, тем лучше. Костюм знатного человека дополняли: ожерелья (цепочки), броши, серьги, подвесы, булавки, пряжки, пуговицы, кольца, браслеты - все одновременно надетое. Даже на дублеты (верхняя мужская одежда того времени) было нашито множество драгоценных камней. Причем мужчины щеголяли даже в большем блеске, чем леди. Тем более, что все драгоценности жены по закону принадлежали мужу. Исключением из этого правила были вдовы, а также особо высокопоставленные женщины, например, Елизавета I (1558–1603), Элизабет Тэлбот (Бесс Хардвик) (1527–1608), графиня Шрусбери, и другие.

Потрет сэра Уолтера Рэли с серьгой

Гендерные различия при ношении драгоценностей также были весьма размытыми. Например, серьги, за редким исключением, ныне считающиеся исключительно женским украшением, в ту эпоху носились и мужчинами. Одна серьга из каплевидной жемчужины в ухе была на пике моды в елизаветинское время. Украшения знати изготавливались из золота, из серебра и драгоценных камней, таких как бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, топаз, янтарь, бирюза и агат.

Бедные люди могли позволить себе только медь, стекло, дерево и перламутр. Впрочем, материалы, из которых изготавливались украшения, не имели такого решающего значения, какое они приобрели век спустя, когда драгоценные металлы и камни стали цениться в гораздо большей степени.

Источники сырья

Существовало несколько способов, с помощью которых ювелир мог получить драгоценные материалы для своего ремесла: от своего клиента, новый или вторичный материал; приобрести в запас как новые, так и переработанные материалы у надежных поставщиков, купить незаконно контрабандный товар, купить законно через посредника.

В своей автобиографии композитор 16-го века Томас Уайтхорн (1528–1596) рассказал о своих делах с ювелиром, которому он поручил сделать обручальное кольцо, отметив, что оно должно было быть сделано из «старого золота». Термин «старое золото» относится, скорее всего, не столько ко вторичному использованию старого изделия, сколько намекает на снижение пробы, которое ввел Генрих VIII в 1526 году. Он малость поиздержался и протранжирил богатство, оставленное домовитым отцом.

В средневековый период в Западной и Центральной Европе добывалось мало золота. С 13-го века новые рудники открылись в долине Рейна, Силезии и Богемии, но основные поставки золота шли из Арабской империи, с Дальнего Востока (по Шелковому пути) и из Северной Африки, в основном, из Марокко. В ограниченных количествах - из шахт в Чехии и Венгрии. Серебро поступало из центрально-европейских рудников Саксонии, Фрайбурга и Богемии. С открытием Христофором Колумбом Нового Света в Европу хлынуло золото из Южной Америки, в основном в Испанию и Португалию. К перераспределению этого золота успешно подключились английские пираты, покровительствуемые Елизаветой I.

Кроме драгоценных металлов ювелиры также остро нуждались в драгоценных и полудрагоценных камнях. Большинство драгоценных камней, использовавшихся в эпоху Возрождения, приходило с Востока. Индия доминировала среди поставщиков алмазов в 16 веке. Эти алмазы поступали в Европу необработанными, их резали в Антверпене, Лиссабоне или Париже. Рубины поступали в основном из Бирмы, Таиланда, Цейлона и Индии. Бирманские ценились выше из-за их чудесного цвета и качества. К середине 16-го века испанцы нашли изумруды в своих новых владениях в Колумбии и колумбийские изумруды вскоре вышли на европейский рынок. Драгоценные камни распространялись по всей Европе благодаря международной сети торговцев с хорошими связями. Они продавали свои товары как на ярмарках, так и напрямую ювелирам.

Кроме драгоценных камней в ювелирных изделиях использовались их имитации из стекла, называемые «пастой». Пасты - очень древнее изобретение, вероятно, вошедшее в практику с тех пор, как люди научились варить цветное стекло. Трактат начала 17-го века «Искусство стекла», написанный флорентийским священником Антонио Нери (1576–1614), приводит рецепты изготовления этих паст, утверждая, что «по цвету, великолепию, приятности и чистоте, за исключением твердости, они превосходят естественный камень».

Дизайн

В те времена ювелиры работали в трех направлениях. Первое - изготовление из нового или вторичного давальческого материала единичного изделия для конкретного клиента. Кроме того, всякий ювелир имел товарный запас, из которого он мог предложить заказчику выбрать, изменить или скомбинировать какое-то изделие. Также ювелир производил изделия массового спроса для распродажи на ярмарках.

Изготовление изделия по требованию заказчика начиналась с эскиза будущего украшения, который подробно обсуждался и согласовывался с клиентом. Интересно, что некоторые эскизы того времени сохранились и служили своего рода учебниками ювелирного дизайна для нового поколения златокузнецов.

В 1548 году гравер Томас Джеминус (1540–1562) опубликовал в Лондоне альбом «The Moryse and Damashin renewed and increased, very profitable for Goldsmythes and Embroderars», содержащий 28 оттисков с пластин с орнаментом для ювелирных изделий, который стал первой известной английской книгой такого типа. Чуть более десяти лет спустя, в 1561 году, французский ювелир и гравер Пьер Вуайрио (1532) –1596) выпустил книгу, в которой представлены ювелирные украшения французского Ренессанса. Две пластины посвящены серьгам, а остальные иллюстрируют кольца. В книге более 100 рисунков, сделанных автором с намерением представить образцы, которые могут обогатить искусство ювелирного дела. Woeiriot подчеркивает, что книга предназначена для его коллег-ювелиров с целью улучшения или изменения его дизайнов по их усмотрению. Сохранились также гравюры французского ювелира Этьена Делона (1518–1583), ныне хранящиеся в венском Музее Альбертины. Делон был главным медалистом при дворе французского короля Генриха II (1547–1559). Эти 26 рисунков украшений овальной формы, вероятно, были рисунками аграфов. Делон был практикующим ювелиром и его рисунки (все они около 3,4 х 4,3 см) показывают, что он часто работал с очень небольшими размерами.

Два варианта дизайна медальона, рисунок Ганса Гольбейна

Ряд ювелирных эскизов, выполненных художником Гансом Гольбейном Младшим (1497/98–1543), сохранился в виде так называемой «Книги ювелирных изделий». Рисунки сделаны для Генриха VIII, они не только документируют форму и стили украшений и аксессуаров для одежды в царствование Генриха, но дают нам возможность узнать какие конкретно украшения сделаны для короля и его двора. Показательными для того диалога, который мог иметь место между ювелиром и его клиентом по поводу будущего изделия, являются альтернативные проекты, которые Гольбейн предоставил для одного и того же изделия, показанные на рисунке слева.

Присутствие немца Гольбейна при английском дворе показывает, что международные течения присутствовали не только в дизайне ювелирных изделий. Фактически производители ювелирных изделий также могли быть иностранного происхождения. Согласно платежной книге Генриха VIII иностранные ювелиры по объему покупок для короля и его придворных даже превосходят своих английских коллег. Король Генрих VIII вообще был большим любителем ювелирного искусства, его коллекция колец и брошей с драгоценными камнями не имела себе равных.

Знать заказывала драгоценности из золота, серебра и меди. Любимый камень - жемчуг. Из него нанизывали длинные ожерелья, украшали короны, нашивали на платье. Изумруды, сапфиры, рубины чаще обрабатывали в кабошон. Иногда верхний купол кабошона срезали в плоскую площадку. Во многих изделиях драгоценные камни сочетали с полудрагоценными, такими как топаз, коралл, хрусталь, янтарь и бирюза. Бриллианты были редки, очень дороги и ценились весьма высоко. Не каждый знатный господин мог их себе позволить. Блеск бриллиантов был далек от того великолепия, которое мы наблюдаем сегодня, так как в те времена еще не умели хорошо гранить камни. Закрепка чаще глухая. Иногда под камень клали металлическую фольгу для улучшения блеска. Широко использовались эмали.

Низший класс был ограничен более дешевыми материалами, но тем не менее и ему нравилось украшать себя. В основном он использовал ожерелья и украшения для волос из бисера, сделанного из цветного стекла.

Ассортимент ювелирных изделий был чрезвычайно широк. Помимо известных нам колец, ожерелий и серег, были и другие ювелирные изделия, которыми люди того времени могли украшать себя и демонстрировать свое богатство. Дамы часто носили зеркала, украшенные драгоценными камнями. Зеркала прикрепляли цепочками к поясу и они при желании легко трансформировались в броши. Большой популярностью пользовались помандеры, наполненные сладко пахнущими травами или духами, чтобы убрать зловоние окружающего мира, так как канализацию в те времена еще не изобрели. Булавки с драгоценными камнями и большие эмалевые броши использовались, чтобы застегнуть плащ или украсить пряжку на поясе. Популярны были эгреты. Так как детали одежды скреплялись шнуровкой или булавками, то пуговицы были чисто декоративным элементом, украшающим дублеты. Капоты знатных дам также украшались драгоценными камнями.

Гильдии

Как все ремесленники, ювелиры того времени состояли в гильдии, из которых самой авторитетной была лондонская Worshipful Company of Goldsmiths, получившая Королевскую хартию еще в 1327 году от короля Эдуарда III. Гильдия существует и в настоящее время, ее девиз - «Justitia Virtutum Regina» («Латынь для правосудия - Королева добродетелей»).

Гильдия придавала большое значение своей репутации и неустанно заботилась о ней, для чего она постоянно надзирала за честностью изготовителей ювелирных изделий. В период, когда содержание драгоценных металлов составляло большую часть стоимости изделий, честность при их изготовлении нельзя недооценивать. Каждый ювелирный магазин или лавка обязаны были иметь весы с разновесами и цена покупаемого предмета должна быть в корреляции с его весом с тем, чтобы избежать мошеннической практики. Второй составляющей в цене изделия была сложность и мастерство его изготовления. Прозрачность, необходимая в процессе покупки у ювелира, объясняет, почему многие магазины выходили на улицу. Все сделки были открыты, чтобы защитить как ювелира, так и потребителя.

Гильдия назначала надзирателей, которые должны были проверять вес продаваемых изделий и не разбавляет ли ювелир золото, поставленное клиентом, недрагоценным металлом. Хартия 1327 г. требовала, чтобы все провинции отправляли в Лондон двух ювелиров для ознакомления с клеймами, а с 1372 года лондонским ювелирам было разрешено посещать местные ярмарки для осмотра и анализа изделий. Так как злоупотребления могут корениться в продукции с некачественным золотом или серебром, то надзирателям было поручено не только проверить, но и проанализировать металлы, чтобы убедиться, что они соответствуют предписанным стандартам.

Worshipful Company of Goldsmiths скрупулезно документировала все случаи нарушений и размеры штрафов, налагаемых на недобросовестных ювелиров. Архивы гильдии сохранились по большей части и теперь мы можем узнать не только имена провинившихся, но и типы изделий, которые тогда производились. Также есть записи о товарах, конфискованных на различных ярмарках, что наглядно демонстрирует степень авторитета надзирателей компании Goldsmiths.

Продажи ювелирных изделий

Ювелирные изделия население тюдоровской Англии чаще всего приобретало на ярмарках. Именно там обычные люди покупали мелкие аксессуары одежды и недорогие украшения. Недавно, на основе 14 альманахов того времени, подсчитали, что с 1550 по 1600 гг. в Англии было проведено 822 ярмарки. Не было ни одного крупного города, где хотя бы раз или даже 2-3 раза в год не проходила бы какая-то ярмарка.

Но существовали и более постоянные места покупки. В Лондоне это был Чипсайд. В этом районе города люди могли покупать различные товары как в постоянных магазинах, так и на рынке, который проходил по главной магистрали. Доступная продукция включала в себя товары шорника, шерстяные ткани, специи, шелка, текстиль и изделия ювелиров. Вдоль южной стороны Чипсайда, от Старой Перемены до Хлебной улицы было множество магазинов ювелиров, поэтому эта сторона улицы стала известна как ювелирный ряд. Важно отметить, что розничная торговля не обязательно была отдельным от производства видом деятельности. Очень часто мастерская располагалась в задней части магазина, а передняя часть была предназначена для продажи. Это постепенно привело к тому, что бизнес стали вести открыто.

Наряду со стационарными площадками и регулярными ярмарками у перекупщиков, священников и странствующих продавцов были доступны более дешевые товары. Эти люди действовали вне системы гильдий, и, поскольку они были мобильными и эфемерными, трудно оценить роль, которую они играли в ювелирной торговле того времени. Бизнес их был рискованным, так как странствовать в тюдоровской Англии был небезопасно. И не столько, из-за грабителей, сколько из-за проблем с законом. Передвигаться и путешествовать без особо выправленного разрешения в Англии было строго запрещено согласно Закону о бродяжничестве, призванного предотвратить эпидемии. Однако рисковые люди всегда находились, причем, они категорически возражали против любых попыток лицензировать их. В законе было записано, что любое лицо, классифицированное как жулик, бродяга и попрошайка, подвергается избиению «до тех пор, пока его тело не станет пустым» и его выдворяют по месту рождения. Яков I в 1618 году разрешил коробейную торговлю «для пользы и удобства наших любящих подданных, живущих вдали от городов и рыночных городов». Эта лицензия была отозвана через три года. И странствующим торговцам пришлось подождать до принятия акта 1698 года, по которому они получили полную лицензию на торговлю.

Дворяне и зажиточные люди могли себе позволить заказать изделия у ювелира по индивидуальному дизайну. Сохранившиеся домовые книги, дотошно перечисляющие все хозяйственные расходы, донесли до нас имена популярных ювелиров того времени. Это : Брэндон, Ганс Франк, Эверерд (ювелир короля), Гилберт, Уильям Денхем, Дерек Энтони, Баллетт, Джеймс Сток, Дьюс, Энтони Элспит, Кеттлвуд, Джон Гаррисон, Партеридж, Артур Джейкоб, Августин Бин и Грегори Принчелл.

Чем выше по социальной лестнице, тем больше открывается вариантов приобретения драгоценностей и тем более эксклюзивные изделия можно себе позволить. Генрих VIII как суверен имел неограниченные возможности. Королевский ювелир Роберт Амадас изготавливал тарелки, мелкие декоративные изделия и аксессуары для одежды, другие предметы первой необходимости. В этом случае ювелир выступал в роли и производителя, и продавца. При королевском дворе работали также такие ювелиры как Джон Ленграм, Питер ван дер Ваал и Ричард Астилл. Генрих предпочитал иностранных ремесленников и торговцев и поощрял приток товаров с континента в Англию. В апреле 1524 года флорентийский купец Николуччио Нинайкциси получил лицензию на ввоз драгоценных камней в Англию с условием, чтобы впервые они были показаны королю. Парижскому ювелиру Жану Лангу и его сыну Жилю предоставили лицензию на импорт товаров в Англию при условии, что «у короля есть первый выбор».

Ювелирные изделия приобретали и у других владельцев, иногда даже у грабителей. Также ими торговали ломбарды, принимавшие драгоценности в залог, в случае, если владелец не мог их выкупить. Необходимость закладывать драгоценности затрагивала мужчин независимо от их положения или статуса и записи показывают, что даже Яков I был вынужден как-то заложить свою известную брошь «Три брата» с тремя рубинами, алмазом и жемчужиной, когда ему остро понадобились наличные. Существование торговли подержанными изделиями в Европе того времени свидетельствует о том, что ювелирные изделия имели измеримую финансовую ценность. Часто их использовали как средство платежа, вместо денег.

Кольца

Обручальные кольца

Помолвочное и обручальное кольца Марии Бургундской

Обычай обмениваться кольцами при заключении брака в Европе зародился не сразу. Считается, что первое обручальное кольцо получила Мария Бургундская, единственная дочь Карла Смелого. Ее жених, будущий император Священной Римской империи Германской нации Максимилиан I Габсбург, в 1477 году послал ей кольцо с бриллиантом в знак любви и с предложением руки и сердца. После долгих переговоров, свадьба, наконец-то состоялась в августе того же года и невеста получила обручальное кольцо, выполненное из золота с бриллиантами, которые образуют букву М, для чего отцу жениха, Фридриху III, пришлось нажать на своих вассалов по части сбора недоимок, ибо отец и сын были бедны как церковные мыши. Как ни странно, оба кольца уцелели и находятся в Музее изящных искусств в Вене.С тех пор и пошла традиция дарения обручальных колец как символа пожизненной верности. Не только у знатных особ, но и у простолюдинов.

В средневековой Англии браки заключались весьма просто. Достаточно было объявить при свидетелях, что они пара и брак считался заключенным. Однако вскоре церковь взяла это ответственное дело в свои руки, ей было предоставлено на это исключительное право. Вне церковного обряда, без записи в церковных метрических книгах, брак не считался законным, со всеми вытекающими последствиями. Обмен обручальными кольцами стал частью обряда венчания. Церковь также установила правила и требования к брачующимся. Например, запрещалось принуждение к браку: обе стороны должны были выразить свободное желание пожениться.

В Англии, как и в целом в Европе, институт брака рассматривался важнейшим составляющим общественной жизни. Только с момента женитьбы мужчина считался полноценным членом общества, главой семейства. Английский священнослужитель Уильям Гуж (1575–1653 гг.) перечисляя преимущества законного брака, пишет:

В браке мужчины и женщины становятся Мужами и Женами.

Это единственный законный способ стать Отцами и Матерями.

Брак делает их Мистером и Миссис.

Это самый эффективный способ сохранить человеческое имя и память о себе в этом бренном мире. В детях сохраняется память и образ их родителей.

Многие привилегии предоставлены тем, кто женат. Их просьбы и ходатайства рассматривают в первую очередь; а при наборе на службу они получают предпочтение. На собраниях их слово более весомо.

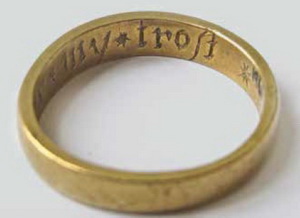

Золотое кольцо posy с надписью «In * god * is * my * trost ***», 16-й век, Англия, диаметр 20 мм, ширина 3,5 мм. Британский музей

Королевские семьи, равно как и другая знать, стремились женить и выдать замуж своих детей как можно раньше, чтобы как можно скорее получить наследников, так как детская смертность была очень высокой. Постоянные войны и эпидемии также уносили пропасть народа. Поэтому помолвки могли заключать даже меж грудными детьми. Церковь ограничивала минимальный возраст консуммации брака, что не всегда выполнялось. Например, Маргарет Бофорт, мать Генриха VII, родила его в 13 лет - ее супруг, Эдмунд Тюдор так поторопился овладеть приданым жены. Роды были сложными и долгими: из-за юного возраста и хрупкого телосложения роженицы. Оба едва выжили. И больше детей у нее не было. Простолюдины, напротив, не торопились с женитьбой. Считали, что жених должен вначале создать соответствующую материальную базу. В ремесленных цехах время ученичества продолжалось 7 лет и еще года 2 ремесленник работал, создавая собственную мастерскую.

Во времена Средневековья и раннего Ренессанса у христиан в Европе не существовало единой формы обручального кольца. Был только один тип кольца, которое всегда использовалось во время свадебной церемонии, - это еврейское обручальное кольцо. Для них характерны очень широкие шинки, богато украшенные филигранью и эмалью. Иногда присутствует своеобразный каст, удерживающий деталь, символизирующую Иерусалимский храм, а также новый дом новобрачных. Однако ранее в Англии существовали так называемые «posy rings», которые дарили в знак особого уважения. Такие кольца были популярны в течение 15-17 веков в Англии и Франции. Представляли они собой простой обруч с нанесенным на него, чаще с внутренней стороны, девизом на норманнском французском, французском, латыни и позднее английском языках. Также эти кольца дарили возлюбленным. Эти кольца и стали использоваться как обручальные. Хотя первоначально церковь не приветствовала обмен обручальными кольцами, считая это язычеством.

Кроме posy в течение 16 и 17 веков весьма популярными были кольца «гиммель». Эти кольца, пожалуй, чаще всего ассоциируется с любовью и браком. Название происходит от латинского gemellus, что означает близнец. Кольцо этого типа обычно состоит из двух или трех переплетенных обручей, каждый из которых имеет свою собственную надпись или камень и поэтому образует половину/треть кольца, их соединение делает кольцо завершенным.

Этот тип кольца вошел в моду с 15 века, а в следующем столетии он стал более сложным, с объемными деталями на шинке и плечах, а также с чеканкой и эмалью по бокам каста в виде четырехлистника. Традиционно, два кольца могли быть разделены, и, когда пара была обручена, каждая сторона получала одну часть. На церемонии бракосочетания два обруча воссоединялись, символизируя супружеский союз. Часто на каждом кольце были нанесены имена брачующихся.

Выбор между posy и gimmel был чисто индивидуален. Многие знатные особы считали, что сложное кольцо более престижно, гламурно что ли, а posy - простой обруч с девизом на внутренней стороне - для бедных простолюдинов. Но тем не менее оба типа - просто кольца из золота. Даже по случаю брака между Марией I и Филиппом II Испанским в 1554 году в Королевском Совете обсуждалась форма кольца, с которым Мария должна была выйти замуж. В конце концов, Мэри решила не иметь кольца с драгоценными камнями, «потому что она решила быть обрученной простым золотым обручем, как и другие девы».

Кольца Почетного Ордена адвокатов

Золотое кольцо Сержанта Закона. Гравировка с наружной стороны с надписью «LEX + EST + ARMA + REGVM». Изготовлено Николасом Дирингом, 1555 г., Англия., Диаметр 21 мм. Музей Виктории и Альберта.

Адвокат высшей категории (буквально: Сержант Закона) обычно известный просто как Сержант, был членом Ордена адвокатов в английской коллегии адвокатов. Адвокаты были самым старым орденом в Англии, созданным еще Генрихом II. В 16-м веке орден стал небольшой, элитной группой юристов, которая взяла на себя большую часть работы в центральных судах общего права. С созданием Совета Королевы (или «Чрезвычайного Совета Королевы») во время правления Елизаветы I влияние ордена стало снижаться, а влияние Королевского совета, наоборот, повышаться. Исключительные привилегии сержантов закончились в 19-м веке, когда в 1875 году вступил в силу Закон о судебной власти и было высказано мнение, что в таких фигурах нет больше необходимости. Новых сержантов не назначали.

Новых членов Ордена утверждал король по представлению лорда-канцлера после длительного обсуждения среди членов ордена и судей, с тем чтобы в условиях фаворитизма обеспечить нейтральность судебной системы. В течение многих веков Сержанты были единственными юристами, которым разрешалось спорить в суде всех инстанций вплоть до Королевского суда, и имели преимущественную силу перед всеми остальными юристами. Вплоть до 19-го века только Сержанты могли стать судьями этих судов, а в социальном плане Сержанты были выше, чем члены многих рыцарских орденов.

Вновь принятые Сержанты собирались в одной из придворных гостиниц, где слушали речь лорда-канцлера или лорда главного судьи и получали золотой кошелек. На них водружался парик и мантия, которую они должны были отныне носить всегда, чтобы обеспечить себе мгновенную узнаваемость. Далее они приносили клятву служить беспристрастно не ради денег и других вещей и не по собственной прихоти, а исключительно по справедливости. Затем новые юристы устраивали праздник, для чего на весь день снималась гостиница. Также каждый новый член раздавал кольца своим близким друзьям и членам семьи, чтобы отметить это событие. Король, лорд-канцлер и другие официальные лица также получали кольца.

В то время как в большинстве орденов вступление в орден предусматривало получение знаков отличия, сержанты вместо этого дарили золотые подарки в виде колец. Важно помнить, что вступление в орден было великой честью, за которую было принято благодарить. Золото, подаренное на этой церемонии, должно было уравновесить привилегии, которые получали новые сержанты. Главной особенностью таких колец был выгравированный девиз на внешней поверхности кольца. Этот девиз выбирался из текста законов, высказываний королей, а также из классических текстов или мог ссылаться на злободневные политические события. Например, после восстановления монархии в мае 1660 года, девизом был «Adest Carolus magnus» (Здесь находится великий Карл). Каждый новый сержант выбирал свой девиз. Такая практика существовала с 15 по 19 век. Чарльз Оман перечисляет все известные ему надписи в «Британских кольцах 800-1914», Лондон, 1974. Девизы было принято писать на латыни, но позднее встречаются и исключения из этого правила.

Несмотря на то, что король/королева получали кольцо от каждого Сержанта, призванного с 1555 по 1875 год, Королевская коллекция имеет только одно такое кольцо. Это потому, что кольца Сержантов не представляли никакой ценности и рассматривались просто как драгоценный металл, который можно переплавить и использовать по другому назначению. Несмотря на почти массовый для Средневековья выпуск таких колец, несколько удивительно отметить их отсутствие в некоторых стандартных справочных книгах по ювелирным изделиям.

Печатки

Золотой перстень-печатка, на котором изображены три подковы. Возможно принадлежал Феррерсу, Ферье, Криспу (Кент) или Детику, начало 17-го века, Англия. Британский музей

Перстень-печатка, пожалуй, самый древний из всех объектов, которые символизирует авторитет правителя и используются для аутентификации документов. Появление их в Западной Азии прослеживается аж с 5000 г. до н.э. (начала Бронзового века)! Известно также, что в Древнем Египте широко использовались печати на кольце. Например, существует великолепный экземпляр печатки, датируемой 1800 г. до н.э, с изображением скарабея и указанием владельца на внутренней стороне кольца. Использование колец для постановки печати и запечатывания документов было обычной практикой в Древнем Риме. Печать гравировали на полудрагоценных камнях или на металле.

Клейма ювелиров (слева направо): Томаса Бэмптона - сокол (1567 г.), Джона Хариссона - широкая стрела (1569 г.), Джона Маббе - чаша (1569 г.) и Манасса Стоктона - ключ (1569 г.)

И не мудрено! Все неграмотные культуры традиционно полагаются при общении на графику: изображения и символы. А неграмотной в те времена была большая часть населения. Лишь небольшая группа горожан и духовенства владела грамотой, да и то не всегда. Многие епископы и короли не умели читать и писать, предоставляя это полезное занятие клеркам. Рыцари вообще всячески презирали грамотность. Расширение прослойки грамотных людей началось только с начала эры книгопечатанья. Поэтому кольцо с печатью долгое время было единственным способом верификации официальных документов. Даже номера домов в Англии стали обозначать только с 1760 года. А до этого на домах стояли мнемонические символы, обозначающие их обитателей и род их занятий. Например, у перчаточника на доме было изображение руки и перчатки, в то время как торговец рыбой мог предпочесть дельфина или лосося. Смена владельца помещения требовала смены названия, хотя гостиницы и таверны, как правило, сохраняли свои имена. То, что знаки были связаны с людьми, также видно из ранних клейм ювелиров. Закон 1363 года постановил, что знак изготовителя должен быть нанесен на все работы ювелира.

Основной функцией кольца-печатки было выдавливание изображения на размягченном воске на документах и письмах в качестве знака аутентификации. Это не обязательно было изображение герба, отражающего происхождение человека. Изображение, нанесенное на лицевую панель, должно было быть лишь визуальным обозначением определенного человека, чтобы создать отличительный, узнаваемый символ. Помимо гербовых колец, перстни-печатки могут также изображать эмблему, торговую марку, занятие или инициалы. Многие не гербовые кольца пытаются частично отсылать к истинной геральдике, но они только намекают на геральдику для придания законности происхождения данного человека, с тем чтобы повысить его социальный статус.

Гербовые кольца. Герб как средство узнавания начал появляться в Западной Европе примерно в 12 веке и возник из необходимости идентифицировать рыцарей на поле битвы. Постепенно он стал наследственным. Геральдика не регулировалась до 1417 года, когда герольдам было дано задание обеспечить надлежащее их использование. Возможно, это было связано с тем, что оружие стало разрешено носить только знати. К 16 веку гербы строго регламентировались.

Типы визуальных образов, размещенных на кольце-печатке, многочисленны, но в конечном счете все должны были обеспечить распознавание. Кольца с печатками, которые обычно появляются в музейных экспозициях, часто включают в себя геральдику. Именно такие тяжелые золотые кольца с выгравированным гербом чаще всего ассоциируются с термином перстень-печатка.

Золотой и хрустальный перстень. На лицевой стороне изображен герб сэра Роджера Уилбрахама (1528–1611), просвечивающий через прозрачный камень. На оборотной стороне выгравированы инициалы «RW», разделенные мотивом «восьмерка» и девизом «Cominus quo minus».

На рисунке слева показан один из типов гербового кольца, чрезвычайно распространенного в 16 веке и ведущего свое начало с кольца Иоанна II, герцога Бургундского. На лицевой стороне кольца гравировали герб владельца, детали и геральдические цвета которого декорировали цветной фольгой, чернили, золотили или серебрили. Навершие закрывали прозрачным драгоценным или полудрагоценным камнем. На обороте обычно наносили инициалы владельца и девиз. К несчастью, любые трещины на поверхности камня могут испортить все впечатление.

Гербовое кольцо-печатка.

Так как теперь герб был общим достоянием всей семьи, для печатки понадобилось изобрести символы, указывающие на то, кому именно из членов семьи принадлежит этот предмет верификации. Например, наличие полумесяца в гербе означало, что данный перстень принадлежит второму сыну.

На рисунке справа представлено гербовое кольцо-печатка. Сидящая борзая является фамильным гербом, полумесяц указывает на второго сына. Кольцо весит 43,5 г, и это значительный вес, особенно по сравнению с другими типами колец, вес которых обычно не превышает 2 г. Поэтому таким тяжелым кольцом мог владеть только человек, обладающий очень большой властью.

Несомненно, кольцо первого типа было намного круче! Простой золотой перстень с печаткой, лишенный своих геральдических цветов, не шел ни в какое сравнение с таким шикарным кольцом. Кроме того, материалы и мастерство, использованные при изготовлении такого кольца, намного превосходили простоту обычного гравированного золотого кольца. Поэтому очень многие высокопоставленные особы 16 века предпочитали носить именно такую печатку, что видно по сохранившимся портретам того времени.

Не гербовые перстни. Это так называемые парагеральдические печатки. В отличие от гербовых они не содержат строго регламентированных геральдических символов, установленных для фамильных гербов, но как бы намекают на геральдику. Характерным примером такого рода печаток служит перстень на нижнем снимке.

На этом кольце выгравировано изображение корабля, что вряд ли является геральдическим символом, так как на изображении размещены буквы. Скорее, это только попытка геральдики и указывает на род занятий человека. Учитывая, что это был период, когда визуальный символ был очень важным для идентификации человека, что подтверждается использованием товарных знаков или знаков магазинов и гостиниц, весьма вероятно, что это кольцо было связано с человеком, причастным к морской торговле или докам. Такое предположение подтверждается тем фактом, что, когда перстень был обнаружен в 1921 году, он лежал на 14 футов ниже поверхности Темзы, у Лондонского моста. Золото в качестве материала печатки использовалось всеми, кто мог позволить себе этот драгоценный металл, независимо от того, разрешалось ли им носить оружие. Надпись на оборотной стороне, «Guift Freinds», является напоминанием о том, что в этот период была распространена культура взаимных подарков. Поскольку кольцо с печаткой, по-видимому, носилось ежедневно для проведения деловых операций, владелец этого кольца должен был постоянно напоминать себе о подарке, который он получил и за который, несомненно, необходимо было ответить равноценным даром.

Функции таких колец ничем не отличались от гербовой печати. Право собственности определить сложно, поскольку нет полной записи или базы данных о торговых знаках и людях, которые их использовали. Тем не менее, современники признали бы и поняли эти символы.

На рисунке справа представлен другой, также широко распространенный тип печатки, на лицевой стороне которого расположены только инициалы, часто соединяющиеся кисточками. Данное кольцо-печатка с выгравированными на лицевой стороне начальными буквами H и M, традиционно считалось помолвочным подарком Генри Стюарту (1545/6–1567), лорду Дарнли, от Мэри Стюарт. Буквы означают их имена: Марии и Генри, соединенные узлом любимого. На оборотной стороне выгравированы королевские гербы Шотландии, а на внутренней поверхности шинки - надпись «Генри Л. Дарли 1565», хотя сейчас она считается дополнением 19-го века.

Еще один тип кольца-печатки показан ниже. Это так называемый стиль «Memento mori» («Помни о смерти») Весьма правдоподобно, что торговец носил это кольцо, чтобы всегда напоминать себе о мимолетности жизни и бесполезности мирских благ и что в денежно-кредитных делах нельзя найти истинных наград.

Верхнюю панель окаймляет надпись, которая гласит «+ MORS BONIS * GRATA» («Смерть добра»). Мастерство, использованное при создании всего кольца: лицевой панели, поворотного механизма, центрально диска, с одной стороны которого выгравирован и заэмалирован череп, затейливых арабесков плеч, шинки, произведет впечатление на любого человека.

Иногда печатки содержали целый ребус, в котором было зашифровано имя человека. Примером того служит печатка с изображением соцветий хмеля над бочкой. Она принадлежала когда-то человеку с фамилией Хоптон.

Подводя итоги, можно сказать, что основной функцией печатки оставалась четкая идентификация индивида в период, когда понимание визуальных образов было намного сильнее, чем сегодня. Люди тогда были хорошо знакомы со значениями знаков и символов: они могли распознавать гербовые знаки, негеральдические символы и торговые знаки. Перстни-печатки использовались широким кругом населения, не только высокопоставленными особами или знатью, имевшей право носить оружие.

И коль скоро подлинность печати имела такое важное значение как для государства, так и частном секторе, то появилась необходимость защищать оттиск от мошеннических подделок.

Вся серьезность отношения к защите такого важного личного объекта демонстрируется практикой, связанной с Кольцом Рыбака. Это кольцо принадлежит действующему Римскому папе, по традиции на нем изображен Святой Петр, ловящий рыбу с лодки. До середины 19-го века Кольцо Рыбака служило печатью для удостоверения подлинности личной переписки папы и официальных документов. После смерти очередного папы кольцо торжественно уничтожали, чтобы избежать распространения поддельных документов. Сейчас кольца не уничтожают, они обычно хранятся в Ватикане.

Перед избранием Папы Римского Бенедикта XVI (р. 1927) в 2005 году римскому ювелиру Клаудио Франки было предложено создать Кольцо Рыбака. Франки разработал и сделал два кольца: одно было более современным в своей интерпретации этого символа; другое - более традиционным.

Подобное практиковалось и с Большой печатью Англии. В своей записи в журнале за 19 июля 1603 года, после вступления на трон Якова I, Роджер Уилбрахам рассказывает, как лорду, хранителю Великой Печати, сэру Томасу Эгертону (1540–1617), было поручено обеспечить изготовление новой Великой Печати. Этот символический акт разрушения старой печати имел существенное значение, так как символизировал смену династии и переход власти от Елизаветы I Тюдор к Якову I Стюарт.

Выявлять все случаи мошенничества как с гербовыми печатями, так и с товарными знаками вменялось в обязанность Геральдической палате каждого графства. Герольды были также обязаны надзирать за всеми ювелирами и граверами, дабы никто из них не осмеливался вырезать или придумать фальшивую печать. Герольды следили и за подлинностью родословных. Несмотря на строгость и даже жестокость наказания за мошенничество, случаев такого рода преступлений было немало в Англии 16-17 веков. Часто печатки просто крали.

Кузнечик Грешама

Позолоченный флюгер на здании Лондонской Королевской биржи.

В группе колец-печаток редко выделяют кольца с изображением герба, которые, тем не менее, не означают принадлежность их носителей к определенной семье, но указывают на его принадлежность к какому-то сообществу. Самым характерным примером таких колец является кольцо с изображением кузнечика. Это группа колец, которые принадлежали разным мужчинам, связанным с лондонским торговцем сэром Томасом Грешамом.

Герб Грешама

Кузнечик был личной эмблемой видного финансиста эпохи Тюдор, сэра Томаса Грешама (1519-1579).

Сэр Томас был чрезвычайно влиятельной фигурой в Лондоне 16-го века. Это был богатый лондонский торговец, к его советам прислушивались и Эдуард VI, и королевы Мария, и Елизавета. В 1559 году он получил рыцарский титул. В 1565 году сэр Томас основал первую Королевскую биржу, которая помогла превратить Лондон в мировой финансовый центр. И поныне здание Лондонской биржи украшает флюгер в виде кузнечика.

По его завещанию и на его деньги был создан Gresham College, в котором семь преподавателей должны были читать лекции, по одному на каждый день недели, по астрономии, геометрии, снадобьях, законе, богословии, риторике и музыке. Это был первый ВУЗ в Англии. Грешам колледж до сих пор проводит регулярные (и популярные) публичные лекции. На его зданиях красуется герб Грешама.

Но почему этот трезвый финансовый человек выбрал золотого кузнечика в качестве своей личной эмблемы? Предположительно, это звучание его имени на англосаксонском языке, а именно: «graes ham».

Несколько примеров колец-кузнечиков:

Кольцо Флитвуда. Золотой перстень-печатка с овальной рамкой, украшенной горным хрусталем, под которой помещен герб Флитвудов. На оборотной стороне выгравирован некогда эмалированный кузнечик. Англия, 16 век, Британский музей.

Кольцо Ли. Золотой перстень-печатка с овальной рамкой, украшенной халцедоном с выгравированным гербом Ли. На реверсе - гравированный и эмалированный зеленый кузнечик. Англия, 1544–75, Музей Виктории и Альберта.

Кольцо Гудмена. Золотой перстень-печатка с овальной рамкой из горного хрусталя, под которой расположен фамильный герб Гудменов. На оборотной стороне выгравирован кузнечик и заполнен зеленой эмалью. Англия, 1573–79 гг., Музей естествознания.

Кольцо Тейлора. Золотой перстень-печатка с гербом Тейлоров. На обратной стороне гравирован и заполнен зеленой эмалей кузнечик. Датировано 1575 годом. Англия. Частная коллекция.

Первоначально считалось, что эти кольца служили подарком от самого Грешама в честь открытия Лондонской королевской биржи королевой Елизаветой, вероятно, на банкете в его лондонском доме. Однако различия в дизайне этих колец указывают на то, что они изготовлены разными мастерами и в разное время.

Тем не менее, эти кольца действительно были, вероятно, стандартными подарками от Грешама тем, кому он был благодарен или с кем он был тем или иным образом связан. И это было не простое выражение благодарности. Влияние Грешама было так велико, что перстень с эмблемой Грешама на оборотной стороне свидетельствовал о надежности и кредитоспособности его владельца. Таким образом создавались первые торговые сети.

Больше изображений этой эпохи можно посмотреть здесь.

Украшения шляп

В тюдоровскую эпоху украшения для шляп были исключительно мужским аксессуаром. Шляпы и кепи, которые носили мужчины в этот период, подходили для размещения таких драгоценностей. Женщины в то время на голове носили hood (капот) - комбинация каркаса-диадемы и платка (чепца, капюшона), полностью закрывающего волосы. Различались островерхие английские худы (гейблы) и округлой формы французские. Только в конце 16 - начале 17 века, когда женщины открыли прически и надели шляпки, их головы часто украшали эгреты. Впрочем, и у мужчин мода на шляпные украшения просуществовала не долго. Когда Челлини отметил их популярность, он не знал, что к концу 16-го века мода на эти украшения так быстро пойдет на спад.

Полагают, что мода на украшения мужских шляп возникла после въезда французского короля Карла VIII (1470–1498) и его людей в Неаполь 22 февраля 1495 года. Так как Неаполь предпочел сдаться без боя, то Карл въезжал в него не в броне, а в цивильной одежде. Итальянцы увидели золотой круглый значок, прикрепленный к краю его головного убора. Сопровождающие его мужчины также имели значки на шляпах. В данном случае значки, скорей всего, играли роль воинских различий, чтобы и без воинского обмундирования можно было идентифицировать не только личность владельца, но и его звание. Значки, используемые в военном контексте, применяли весь 16-го век. Французы уже тогда были законодателями моды, французской модой восхищались. «В наше время, после прибытия в Италию короля Карла VIII и Людовика XII, каждый, кто привык следовать за военными, подражая французским капитанам, старался украсить себя прекрасными и показными эмблемами» (итальянский автор 16-го века Паоло Джовио,1483–1552 гг.)

Каменная форма для отливки эмблемы паломника, 14 век, Англия

Другим возможным истоком, который трансформировался со временем в шляпное украшение, была эмблема паломника. Это небольшой значок, который символизировал посещение паломником каких-то религиозных святынь. В 14-15 веках их отливали в массовом количестве из олова или свинца. Но были случаи использования более дорогих материалов. Например, посещая храм Богоматери в Булони в 1420 году, герцог Бургундский Филипп Добрый (1419–67) и его первая жена Мишель Валуа (1395–1422) приобрели 16 серебряных значков паломника. При более позднем посещение того же места в 1456 году сын герцога, Карл Смелый (1433–1477), купил пять золотых значков паломника.

Типичной сувенирной эмблемой паломника был меч в ножнах. Но были также квадратные или овальные плакетки с объемными или гравированными изображениями святых или целых религиозных сюжетов. Со временем такие эмблемы изменились, перешли из военной и религиозной сфер в светский мир.

Шляпное украшение из литой и позолоченной бронзы с изображением Лаокоона и его сына, опутанных змеями, обрамленное венком цветов с прорезями из восьми отверстий, Италия, 16-й век, диаметр 4,8 см, вес 23 г. Британский музей

В то время как значок паломника служил визуальным символом места, которое он посетил, а военный значок служил для идентификации и объединения людей в армии, эмблема в виде шляпного орнамента была личностным знаком и могла отображать существенные черты характера его владельца, его политические или религиозные пристрастия. Причем, этой общеевропейской модой пользовались мужчины в широком социальном спектре, просто менее знатные и богатые использовали украшения из бронзы с эмалью, а не из золота и драгоценных камней, в которых щеголяла знать.

Часто на шляпных украшениях присутствуют библейские истории, сцены из классической греко-римской мифологии или из общего фольклора. Чтобы понять скрытый смысл такого послания, для современной аудитории следует заручиться некоторым знанием этой мифологии, но в эпоху, когда визуальное отображение окружающего мира было повсеместным, код читался мгновенно и сразу рассказывал о политической преданности, религиозной принадлежности или личностных чертах их владельца. На выбор изображаемого предмета также могли повлиять популярные образы. Например, история из греческой мифологии о том, как Лаокоон и его сыновья подвергались нападению змей, представляли особый интерес в Италии XVI века после открытия в Риме в 1506 году знаменитой группы древних мраморов, ныне находящихся в Ватикане.

Однако не все мужчины тюдоровской эпохи вкладывали в свои шляпные украшения особый смысл, иногда они носили чисто декоративный характер. Тем не менее, большинство мужчин украшали свои шляпы, о чем свидетельствуют их портретные изображения, во множестве сохранившиеся с того времени.

Шляпное украшение с изображением суда Париса. Золото, эмаль, перидот и сапфир. Обрамление из гранатов, середина XVI века, Италия или Франция, высота 4,2 см, ширина 4,8 см, вес 35 г. Британский музей

Шляпное украшение с изображением Святого Георгия, убивающего дракона. Золото, эмаль, изумруды и рубины. Германия или Франция, высота 7,3 см, ширина 5,9 см, вес 75 г. Британский музей.

Шляпное украшение с изображением встречи Христа с самаритянкой у колодца. Золото, эмаль. Англия, ок. 1540 г., диаметр 5,8 см, вес 34 г. Британский музей.

Шляпное украшение с изображением батальной сцены. Сделано тиснением на золоте. Италия, 16 век. Музей Фицуильям, Кембридж.

Мастерская Жана Пенико II, круглая, медная эмблема с лиможской эмалью в гризайле, вставленная в частично позолоченную рамку, которую можно носить как украшение для шляпы, c. 1540, Франция, диаметр, включая раму 3,7 см, вес 11 г. Британский музей.

Шляпное украшение из бронзы со следами позолоты и остатками зеленой, красной и синей лиможской эмали, изображающее сцену из сказки о Пираме и Тисбе, 16 век, диаметр 5 см, вес 23 г. Британский музей.

Учитывая относительную кратковременность популярности шляпных украшений, многие из них были изменены после того, как они вышли из моды в последние годы 16-го века. Существует наглядное свидетельство того, что эта практика произошла намного раньше, в 1540-х годах.

Справа вы видите фрагмент портрета неизвестной женщины (возможно, леди Джейн Грей), датируемого началом 1550-х годов и написанного фламандским художником Гансом Ювортом. На нем изображен золотой круглый медальон, явно переделанное шляпное украшение. То есть, люди и тогда поступали также, как и мы: переделывали бабушкины и дедушкины драгоценности на современный манер, поэтому старинные украшения так трудно идентифицировать. Особенно эта тенденция коснулась шляпных украшений.

Многие медальоны, броши, плакетки, коробочки в прошлом были украшениями для шляп. Их модифицировали, добавляли дополнительные детали в 17-19 вв. и позднее. Поэтому так сложно установить датировку и принадлежность таких украшений.

Исчезнувшая в 17 веке мода на шляпные эмблемы не означает, что шляпы перестали украшать. К началу 17-го века эгрет был самым популярным типом таких украшений. Его носили как мужчины, так и женщины, и предназначался он либо для удержания перьев, либо носил вид стилизованных перьев. Изменяющаяся эстетика в ювелирном искусстве в этот период благоприятствовала изобилию драгоценных камней по сравнению с искусством ювелира и эмалировщика, поэтому символическое значение шляпной эмблемы больше не было желанным объектом.

Больше изображений этой эпохи можно посмотреть здесь.

Пуговицы, булавки, крючки

Портрет Роберта Дадли, графа Лестер

В 16 веке верхняя одежда не сшивалась полностью, а собиралась в процессе одевания. Отдельные части одежды соединялись либо лентами, либо многочисленными крючками, пуговицами, булавками и т.п. Обеспечивая как декоративное, так и функциональное использование, такие предметы украшали мужские и женские платья.

Эти предметы изготавливались в таких количествах, что их обычно не считают ювелирными изделиями, а только аксессуарами одежды. Их и чаще всего находят при археологических раскопках, так как они постоянно терялись. Многочисленные описи украшений, которые буквально падали с одежды Елизаветы I между 1561 и 1585 годами, показывают легкость, с которой такие предметы можно было отделить от одежды. Очень много предметов крепления одежды было найдено на берегах Темзы, там где были паромные переправы. В Темзу также сметали весь городской мусор.

Тем не менее, делали их обычно ювелиры, о чем свидетельствуют записи Ордена ювелиров. Использовались пуговицы, булавки и пр. всеми слоями населения. Разница состояла только в материале, дизайне и искусности исполнения.

Знать, разумеется, в полной мере использовала возможность подчеркнуть свое превосходство, увешивая себя дополнительными аксессуарами в больших количествах, превышающих их функциональную необходимость. Их изготавливали из драгоценных металлов и камней, передавали по наследству вместе с соответствующим платьем, так как это были личные драгоценности. Некоторые аксессуары были просто декоративными и, по-видимому, не имели практического применения. Пример такого пышного наряда с использованием всевозможных украшений одежды мы видим на портрете Роберта Дадли, фаворита Елизаветы I.

Рисунки пуговиц, выполненные Гансом Гольбейном Младшим. Из «Книги ювелирных изделий», Британский музей

Разумеется, при таком параде никто каждый день не ходил, в том числе и граф, учитывая как легко можно потерять драгоценности, даже этого не заметив. Однако и менее роскошные предметы изготавливались ювелирами, часто дизайн их разрабатывали лучшие художники и ювелиры, как видно на рисунке справа. И люди ценили эти аксессуары, о чем говорят сохранившиеся инвентаризационные описи и завещания не только знати, но и других слоев населения: военных, врачей, духовенства, ремесленников и т.д. Чаще всего «застежки для одежды», «крючки для одежды» или «пуговицы» упоминаются вместе с одеждой, для которой они предназначены. И они не обязательно представляют какую-то особенную материальную ценность, но изготовлены и подходят именно к этой одежде.

Существовал также такой тип украшений, как шляпные крючки. Они тоже не носили никакой функциональной нагрузки. Портретная живопись того времени дает нам многочисленные примеры изображений знатных мужчин, носящих шляпные эмблемы в сочетании с рядом украшений в виде пуговиц, которые можно считать шляпными крючками, выполненными из довольно дорогих материалов. На рисунке слева: фрагмент портреты Эдуарда VI работы «мастера Джона» (около 1547 г). На портрете виден эгрет и многочисленные, замысловатых узоров шляпные крючки.

Как уже было сказано выше, украшение шляп в тюдоровскую эпоху было чисто мужским удовольствием. Различные находки крючков позволяют предположить, что люди более низкого социального слоя, а не только знать, также украшали свои шляпы более доступными им по материалам ювелирными изделиями.

Композитный литой позолоченный колпачок-крючок или шляпное украшение в форме колеса Святой Еатерины, найденный в Неттлстеде, Саффолк, 16 век, Англия, максимальный диаметр 19,2 мм, вес 3,6 г. Британский музей

Круглый колпачок-крючок из позолоченного серебра, вероятно, носимый на кепи, на котором гравирована корона в окружении двух тюдоровских роз. Найден в Рейдоне, Саффолк, начало 16-го века, Англия, диаметр 25 мм, вес 11,1 г. Британский музей

Как уже было упомянуто выше, одежда знати была усыпана многочисленными одиночными украшениями. Их часто пришивали к одежде, для чего сверлились 4 отверстия, за которые они пришивались к платью. Металлические и эмалированные пуговицы с драгоценным камнем в центре или пуговица, вырезанная целиком из драгоценных или полудрагоценных камней, скрепляла пышные пуфы на дублетах и рукавах. Аглет мог быть сделан полностью из золота, иногда с эмалью или с драгоценным камнем, установленным в центре.

Деталь портрета принцессы Елизаветы. Одиночные квадратные камни в удлиненных оправах в виде листьев аканта используются для украшения нижнего рукава принцессы. Они и декорируют, и скрепляют разрезы на рукаве, создавая пышные пуфы.

Деталь портрета королевы Елизаветы (1592). Одиночные жемчужные капли прикреплены к шпилькам и вставлены в волосы королевы

Деталь портрета королевы Елизаветы (1592). Одиночные рубины, изумруды и четырехлистники из жемчуга оправлены в золото и пришиты к платью Элизабет. Одиночные жемчужины пришиты также к рукавам.

Деталь пеликаньего портрета королевы Елизаветы. Это платье, безусловно, показывает все способы украшений одежды. Квадратные драгоценные камни, установленные в золотой оправе, делят пуфы на ее плечах. Ряды жемчуга очерчивают полосы, разделяющие пуфы. Пирамидальные скопления из четырех жемчужин и дополнительных драгоценных камней квадратной огранки в золотых оправах украшают эти полосы, так же как и более мелкие жемчужины в эмалированных золотых оправах в форме роз.

Деталь портрета короля Генриха VIII. Топазы делят пуфы на дублете короля Генриха.

Деталь портрета принцессы Елизаветы. Головной убор, французский худ, украшен биллиментами. Биллименты - характерное украшение того времени. Они представляли собой ряды мелких украшений или целые нити, которые прикрепляли к краям одежды. Чаще всего ими украшали французский худ, но они также могли присутствовать на краях рукава, обрамлять вырез платья или низ юбки.

Больше изображений этой эпохи можно посмотреть здесь.

Ордена

Большинство современных европейских орденов как знаков признательности заслуг человека перед обществом ведут свою начало от средневековых рыцарских орденов. Не случайно это одно и то же слово. Рыцарские ордена возникли в эпоху Крестовых походов. Это обеспечивало единство командования и координацию военных действий как в Палестине, так и на Пиренейском полуострове, а также защиту паломников на пути в Святую Землю. В орденах существовала строгая иерархия и безусловное подчинение магистру. Рыцарь мог занимать одну из трёх ступеней (в порядке возрастания): рыцарь, командор, магистр. Многие ордена требовали от своих членов принятие монашеского обета.

Средневековые короли по большей части выполняли скорее военные функции, чем административные. Они свободно перемещались по своим землям, собирая дань/налоги с подвластного им населения. У них даже короны были разборными, для удобства передвижений. Да и столиц в ту пору в Европе по сути не было. Кроме Рима и Константинополя. Король всегда был окружен армией и опирался в основном на нее. В подражание военным орденам Крестовых походов с 15 века короли сами стали учреждать рыцарские ордена дабы обеспечить лояльность и преданность своих приверженцев. Хотя эти рыцарские ордена были «обществами, товариществами и коллегами рыцарей», предоставление членства в таких обществах постепенно превратилось в особую честь, которую можно было получить от монарха. Материализация этой чести осуществлялась выдачей некого знака-символа (а средневековое общество было обществом визуальных символов) и, таким образом, сразу было видна принадлежность его носителя к избранному кругу особо важных людей. Такие знаки также стали называться орденами. Некоторые из высших наград современной Европы, такие как Орден Золотого Руна, Орден Подвязки в Англии, Орден Слона в Дании и Орден Чертополоха в Шотландии, были созданы в ту эпоху. По сути, они носили придворный характер, характеризовались тесными личными отношениями между членами ордена и монархом.

Награждение орденами строго регламентировалось. Все вышеперечисленные ордена мог получить только знатный человек, дворянин и не менее, чем в четвертом поколении. Существовали и дополнительные условия. Например, Орден Золотого Руна мог получить только истинный приверженец католической веры. Поэтому ордена долгое время оставались недоступными для широкой публики. В 18 веке эти идеи постепенно изменились и ордена превратились из кичливых признаков «общества благородных» в видимые знаки заслуг любого человека перед обществом. Пример такого постепенного развития можно увидеть в двух орденах, основанных в Австрии Марией Терезией. В то время как Военный Орден Марии Терезии (1757 г.) был открыт для любого достойного военного офицера независимо от социального происхождения и предоставлял дворянские титулы тем, кто их еще не имел, Орден Святого Стефана Венгерского (1764 г.) по-прежнему требовал, чтобы награждаемый имел по крайней мере четыре поколения благородных предков.

В современном мире сняты эти ограничения, награду может получить любой человек, независимо от статуса, пола, расы или вероисповедания; может быть установлен только минимальный возраст награждаемого. Ордена часто бывают нескольких степеней как отголосок иерархии рыцарских орденов. Об орденах в их историческом контексте можно рассказать еще много чего интересного, однако фалеристика не входит в предмет исследования данной статьи. Поэтому переходим непосредственно к эпохе Тюдоров.

Орден Подвязки

Англосаксонские короли, желая поощрить своего верноподданного, награждали его ценным подарком, чаще всего драгоценным кольцом, иногда дорогой посудой. Так было принято повсеместно в Средневековье. Не отсюда ли идет традиция награждения спортсменов кубками? Но именно норманны ввели культуру рыцарства как часть своего феодального правления.

Золотая с эмалью цепь Ордена Подвязки с подвесом с изображением Святого Георгия. Принадлежала Уильяму Комптону, 1-му эрлу Нортгемптона.

Орден Святого Георгия, более известный как Орден Подвязки, предположительно был учрежден в 1348 году Эдуардом III (годы правления 1327–1377) и, как таковой, является старейшим из сохранившихся рыцарских орденов в Европе. Согласно произведению XIII века «Legenda Aurea» покровитель ордена, Святой Георгий, был христианским воином из Каппадокии, что на территории современной Турции. Он сразился со свирепым драконом за жизнь принесенной дракону принцессы, поразив его копьем.

Точная история того, как он появился, вызывает много споров из-за отсутствия оригинальных записей. Поэтому на этот счет существует много вариантов. Самый популярный рассказ о его создании связывает учреждение ордена с Иоанной Кентской (1328–1385), Прекрасной Девой Кента, женой Эдуарда, Черного принца (1330–1376). Историю эту записал Полидор Вергилий (ок. 1470–1555), писатель XVI века. По этой версии будущая принцесса Уэльская танцевала с королем и с ней случился неожиданный конфуз: ее подвязка упала с ноги, что вызвало насмешки присутствующих придворных. Король Эдуард III поднял ее и обратился к придворным с такими словами: «Honi soit qui mal y pense» («Позор тому, кто плохо об этом подумает»). И добавил, что отныне они все будут относиться к мелочам этой леди с великим почтением. Разумеется, какими бы достоверными ни были сообщения об этом романтическом происхождении, маловероятно, чтобы Орден возник в результате этого происшествия.

Неизвестный художник английской школы. Портрет Уильяма Герберта, 1560 г.

Члены-основатели Ордена были важны для короля в его военных кампаниях во Франции, и поэтому Орден представлял его ближайших и наиболее доверенных соратников. Круглая форма подвязки представляла этот сплоченный круг братства, имеющий решающее значение для основания Ордена. Согласно уставу ни одному рыцарю не разрешалось носить оружие против своего товарища-рыцаря. Подвязка XIV века также имела поразительное сходство с поясом, который так часто фигурирует в легенде о Святом Георгии, и, возможно, это оказало некоторое влияние на выбо названия.

Первоначально членство в ордене было ограничено 25 подданными короля, выбранными из политической и правящей элиты. Первые иностранцы были приняты в 1408 году. Таким образом, членством в этом Ордене посредством тщательного отбора иностранных принцев и правителей можно было достичь укрепления международных связей и политического влияния английской короны в Европе. Так например, награждение Елизаветой I датского короля Фридриха II (годы правления 1559–1588) носило чисто политический характер, знаменуя установление дружеских взаимоотношений между странами. Отказ от Ордена мог иметь не меньшее значение для внешней политики. Когда Филипп II Испанский вернул Елизавете свои знаки отличия, это стало явным признаком того, что отношения между двумя народами испортились. О важности и святости этого Ордена можно судить по включению его в сочинения путешественников в Англию, таких как немецкий диарист Томас Платтер или Уильям Харрисон в его «Описании Англии» (известных «блогеров» того времени).

Существовали Большой и Малый Георгий. Украшенное драгоценными камнями ожерелье-колар, подвес и подвязка ордена Большого Георгия обычно заказывались монархом, а не владельцем. Эти знаки отличия изготавливались и хранились в Jewel House.

Подвес из золота с эмалью с изображением Святого Георгия на коне, поражающего дракона. Украшен рубинами, 1600-25, Англия. Длина 4,3 см, ширина 3,3 см. Британский музей.

В начале 1520-х годов Генрих VIII внес ряд реформ в существующие законы. В частности, были четко указаны форма ожерелья, способ и частота его ношения и его неотъемлемость: «Отныне и во веки веков всякий, кто станет рыцарем этого Ордена, должен носить на шее золотое ожерелье весом в тридцать тройских унций и не более. Колар (ожерелье длиной 12 - 13 дюймов или 30,5 -33 см) должно быть сделано из пластин в форме подвязки, на одной из пластин должны быть две розы, одна красная, самая верхняя белая, а другая пластина должна иметь нижнюю белую, а верхнюю красную розы. На конце ожерелья должно висеть изображение Святого Георгия. Этот колар Правитель и все Рыцари Ордена Подвязки будут обязаны использовать, в основном на величайших и иных праздниках года [...]; если колар следует починить, с этой целью его можно передать в Goldsmith. Также этот колар не должен быть обогащен или наполнен драгоценностями, если только это не будет сделано с изображением, которое, по усмотрению Рыцаря, может быть хорошо украшено драгоценностями или иным образом. Но следует проявлять осторожность, чтобы этот колар не был продан, одолжен или каким-либо образом отчужден или передан по какой-либо причине или необходимости, а должен быть сохранен для Чести Ордена и Рыцаря».

По традиции колар состоял из 26 звеньев, разделенных бахромчатыми узлами, причем каждое звено представляла количество рыцарей в Ордене - государя и его 25 избранных рыцарей. Ожидалось, что после смерти каждый рыцарь (или, скорее, его наследники) откажется от полученных им орденов. Теоретически, тогда государь мог передать их новым рыцарям. Суверен также имел возможность создавать новые драгоценности для новых рыцарей, обращаясь к останкам прежних орденов, которые умершие члены Ордена были обязаны вернуть. Однако на практике это происходило не всегда. Очень часто знаки отличия завещали наследнику мужского пола в надежде, что он скоро будет удостоен чести быть членом Ордена и, следовательно, использовать драгоценности наследодателя. Тем не менее, есть свидетельства из опубликованного реестра Генриха VIII, позволяющие предположить, что некоторые знаки различия ордена Подвязки были сделаны в результате переработки других орденов.

Подвязка. Подвязки изготавливались из расшитого синего бархата и часто украшались золотом, жемчугом и другими драгоценными камнями. То, что в подвязке использовались синий и золотой цвета, отражает политику Англии XIV века. Эдуард III сознательно решил использовать эти французские символические цвета, чтобы заявить свои права на это королевство. Подвязку было предписано носить на левой ноге. Декор подвязки зависел от ранга и статуса. Например, подвязка, подаренная Франциску II (1559–1560) на шестом году правления Елизаветы, «была богато украшена золотыми буквами и декорирована камнями с драгоценной пряжкой; подвес весом три с половиной четверти унции был усыпан рубинами и бриллиантами».

Подвязка, подаренная королю Швеции Густаву Адольфу (1611–1632) в 1627 году, которая в конечном итоге была продана на распродаже товаров, принадлежащих покойному Карлу I, содержала 411 бриллиантов, причем буквы девиза составляли почти половину из них.

На подвязке Уильяма Комптона нанесены золотые буквы, покрытые красной и белой эмалью, она снабжена зелено-белой эмалевой пряжкой c язычком. Хотя золотая пряжка и язычок инкрустированы в общей сложности 28 бриллиантами, эта подвязка явно не так украшена, как те, что дарили королевским рыцарям. Мужчина мог владеть несколькими подвязками, и вероятно, что степень владения зависела от ранга. Подвязка, несомненно, является самым важным из всех знаков отличия Ордена, будучи его тезкой, однако колар и Георгий тоже были важными компонентами, которые вносили свой вклад в общий образ рыцаря.

Золотой колар был (и остается) синонимом достоинства и положения в обществе. Ношение ожерелья принцами и иностранными сановниками, по-видимому, восходит к правлению Ричарда II (1377–1399). Использование колара как части Ордена Подвязки, по-видимому, было введено во время правления Генриха VII (1485–1509). В описях упоминается колар, подаренный Филиппу Кастильскому (1482–1506) после вступления его в Орден на 22-м году правления Генриха VIII. Во французском пергаменте, датированном 5 июнем 1508 года, упоминается, что Император Священной Римской империи Максимилиан (1459–1519) получил такой золотой колар. В том же документе упоминается золотой колар, который должны были носить рыцари Ордена и подвес с изображением Святого Георгия. В своем завещании от 10 апреля 1508/9 г. Джон де Вер, 13-й граф Оксфорд (1442–1513 гг.), оставляет «своему кузену Джону Виру колер Ордена Подвязки». Как уже говорилось, новые статуты Генриха VIII оговаривали колар как обязательный знак отличия рыцаря Ордена.

Хотя вес ожерелья был определен в 30 тройских унций, из этого правила, безусловно, были исключения, также как, похоже, и исключения из предписанной формы. Густав Адольф получил при своем избрании колар весом 34 унции, а в 1611 году будущему Карлу I был подарен колар весом в 35½ унции. Несмотря на то, что ожерелья красиво эмалированы и, как и все изделия Jewel House, они были самого высокого качества, устав запрещал использование драгоценных камней на ожерелье. При украшении подвеса со Святым Георгием количества драгоценных камней не ограничивались; это было разрешено «в удовольствие рыцаря». Что и создавало различие между рангами. Судя по сохранившимся предметам, некоторые тратили на подвес очень много денег. Например, Большой Георгий Уильяма Комптона инкрустирован 44 бриллиантами.

Хотя каждому рыцарю вольно было украшать подвес со Святым Георгием по своему вкусу, только Jewel House был ответственным за изготовление знаков различия ордена и он строго следил, чтобы владелец не выходил за рамки дозволенного уставом. Это было сделано для поддержания строгой социальной иерархии, гарантируя, что ни один рыцарь не носил драгоценности более роскошные, чем соответствующие его рангу и положению в ордене.

Генрих Фредерик, принц Уэльский, с Малым Георгием, художник Исаак Оливер, Англия, ок. 1612 г., акварель на пергаменте, наложенном на игральную карту, 9,4 x 7,4 cм (включая рамку). Королевская коллекция.

Малый Георгий. Малый Георгий был введен на 13-м году правления Генриха VIII. Его назвали так, чтобы отличать от Большого Георгия, который требовалось носить подвешенным к ожерелью на груди. Хотя дизайн остался прежним: Святой Георгий верхом на коне убивает дракона, форма этого нового Георгия существенно отличалась от Большого Георгия и их носили в разное время.

Большой Георгий и колар должны были надеваться на праздник дня Святого Георгия (23 апреля), на посвящение новых рыцарей, на религиозных праздниках и на днях некоторых Святых. А Малый Георгий нужно было носить каждый день как знак принадлежности к почитаемому Ордену.

«Каждый рыцарь Ордена должен носить на груди изображение Святого Георгия на золотой цепочке или на ленте, демонстрируя свою причастность к благородной Подвязке; в итоге должно появиться явное различие между рыцарями-сподвижниками и другими».

Статуты Генриха VIII не предписывают материал, из которого должно было быть изготовлено это украшение. Золото использовалось чаще всего, но некоторые образцы также делались и из полудрагоценных камней, таких как оникс или агат. Во время казни на Карле I был Малый Георгий из оникса, изображение было окружено лентой-подвязкой с 21 большим бриллиантом. На обратной стороне была акварельная миниатюра его жены, королевы Генриетты Марии Французской (1609–1669), которое также было окружено подвязкой с 21 бриллиантом. Реверс был помещен в эмалированный золотой корпус. При продаже имущества покойного Карла I этот Малый Гергий был продан Томасу Бошампу (1623–1697 гг.), доверенному лицу распорядителей имущества.

Первоначально требовалось, чтобы Малый Георгий носился на золотой цепочке, но вскоре цепочку стали заменять шелковой лентой. Вначале лента была черной, но вскоре она была заменена лентой синего цвета, которая перекликалась с цветами подвязки и мантии. 22 мая 1622 года Яков I издал указ уже об обязательном использовании голубой ленты и никакой другой, даже во время траура по любому из рыцарей-сподвижников.

Малый Георгий обычно висел на шее, хотя во время верховой езды или сражения его можно было носить через левое плечо. Миниатюра Генриха, принца Уэльского в доспехах, отражает эту практику, которая позже стала уже стандартным способом ношения Малого Георгия, установленном Карлом II в 1681 году.

Орден Золотого Руна

Орден Золотого Руна был учрежден в 1430 году Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, по случаю его свадьбы с Изабеллой Португальской. Вначале он был ограничен 24 рыцарями, в 1433 году их число увеличили до 30, а в 1516 году до 50 плюс государь. Первым герольдмейстером ордена был Жан Ле Февр де Сен-Реми. Орден получил дополнительные привилегии, необычные для любого рыцарского ордена: государь был обязан консультироваться с орденом перед войной; все споры между рыцарями решались орденом; дела каждого рыцаря рассматривались общим собранием и только по его решению нарушителям выносились наказания и увещевания; рыцари могли претендовать на право быть судимыми своими товарищами по обвинению в мятеже, ереси и измене, а Карл V наделил орден исключительной юрисдикцией в отношении всех преступлений, совершенных рыцарями: арест преступника должен был быть произведен на основании ордера, подписанного не менее чем шестью рыцарями, и во время процесса обвинения и суда он оставался не в тюрьме, а под нежной опекой своих собратьев-рыцарей. Вступление в орден, задуманный в духовном плане, в котором рыцари сидели в хоре, как каноники, было явно запрещено еретикам, и поэтому во время Реформации орден стал опорой католичества. Офицерами ордена были канцлер, казначей, регистратор и герольдмейстер.

В это время бургундский двор был культурным лидером в Европе и поэтому новый орден с его фестивалями, церемониями, ритуалами и уставом многие рассматривали как образец для подражания в управлении страной, основанном на идеалах христианского рыцарства.

Генрих VII с Орденом Золотого Руна

Материализация такой великой чести, как принадлежность к Ордену, осуществлялась в особом знаке - ордене с изображением золотого руна, который носили на груди, подвешенном на ожерелье-цепи. Рыцарь ордена не имел права вступать в другие рыцарские ордена. Исключение составляли только монархи. Поэтому некоторые британские короли носили на груди этот почетный знак. На картине слева основатель династии Тюдоров Генрих VII с орденом Золотого Руна. Его сын, Генрих VIII, еще в бытность принцем Уэльским тоже удостоился такой чести. Кавалером ордена Золотого Руна также был их племянник и кузен, король Шотландии Яков V. Еще ранее, орден Золотого Руна получил Эдуард IV Йорк. Так как Англия по воле Генриха VIII отпала от католической церкви, а к ордену Золотого Руна мог присоединиться только истовый католик, то английских монархов перестали чествовать этим орденом. И такое положение сохранялось вплоть до 19 века, пока правила награждения орденом не были пересмотрены. В начале 19 века орден Золотого Руна стали получать и англичане-протестанты: принц-регент Георг, будущий король Георг IV, герцог Веллингтон, победитель Ватерлоо, принц-консорт Альберт, муж королевы Виктории.

После смерти Карла Смелого в 1477 году, не оставившего потомков мужского пола, Бургундское герцогство и управление Орденом перешло к его зятю, Максимилиану Габсбургу, императору Священной Римской империи германской нации. После женитьбы его сына, Филиппа Красивого, на испанской инфанте Иоанне Безумной династия разделилась на испанскую и австрийскую ветви. Когда в 1700 году испанский король Карл II умер бездетным, испанской короной завладели Бурбоны и как новые короли Испании потребовали себе гроссмейстерство ордена, учредили казначейство ордена и объявили суверенитет над орденом. Императору Карлу IV Габсбургу это сильно не понравилось, он провозгласил себя «Карлом III Испанским» и пошел войной на Испанию. Ему удалось захватить несколько испанских областей и даже войти в Мадрид, но вскоре удача изменила ему. Отступая, он увез с собой архивы ордена. Таким образом, орден оказался разделённым на две ветви — Испанскую и Австрийскую. Вначале испанская ветвь признавалась только Испанией и Францией. В дальнейшем две монархии, а именно: короли Испании и императоры Австрии, продолжали даровать Золотое руно в относительном мире.

Знак Ордена - изображение похищенного аргонавтами в Колхиде золотого руна, висящего на цепи из 28 звеньев. Первоначально знак ордена в виде золотого барашка подвешивали прямо на украшенную драгоценными камнями цепь с чередующимися звеньями в форме буквы «В» (Бургундия), а также кресала и в виде кремня в облаке искр с девизом Pretium Laborum Non Vile («Нет средней награды за труд»), выгравированным на передней части центрального звена, и девизом Филиппа Non Aliud («У меня не будет другого»). Затем дизайн подвеса изменился. Барашек соединялся с цепью через клейнод (небольшую декоративную деталь - геральдический элемент).

Нынешними гроссмейстерами Ордена являются король Испании Филипп VI и глава Дома Габсбургов-Лотарингских Карл фон Габсбург. Верховным капелланом австрийского отделения является кардинал Кристоф Шенборн, архиепископ Вены.

Золотое руно, и особенно испанская ветвь ордена, считается самым престижным историческим рыцарским орденом в мире. Де Бургинг писал в 1789 году, что «число рыцарей Золотого руна в Испании очень ограничено и это орден, который из всех орденов в Европе лучше всего сохранил свое древнее великолепие». Каждый колар полностью покрыт золотом и, по оценкам на 2018 год стоит около 50 000 евро, что делает его самым дорогим рыцарским орденом. В число нынешних рыцарей Ордена испанской ветви входят королева Елизавета II, император Японии Акихито, бывший царь Болгарии Симеон и королева Нидерландов Беатрикс. Австрийская ветвь ордена сохранила первоначальный сословный и религиозный характер. Орденом награждают только членов королевских семей и высшую знать, преимущественно исповедующих католичество. Австрийская ветвь отметила на сегодняшний день 33 дворянина и принца небольших территорий в Центральной Европе, большинство из которых немецкого или австрийского происхождения.

Чипсайдский клад

В июне 1912 года рабочие начали сносить старое деревянное здание на улице Чипсайд, возле собора Святого Павла. Здание построено в 17 веке, но кирпичный фундамент был намного старше. И когда они ломали старую штукатурку, то к их огромному удовольствию обнаружили шкатулку, полную украшений конца 16 - начала 17 веков. Это была очень ценная находка, так как подлинных украшений той эпохи почти не сохранилось. Просто настоящая капсула времени и самый важный источник наших знаний о ювелирном искусстве Англии елизаветинских времен и времени первых Стюартов!

В течение почти 300 лет на одной из самых оживленных улиц Лондона лежало нетронутое сокровище с более чем 400 старинными украшениями, включая кольца, броши, цветные драгоценные камни, камеи, декоративные флаконы и т.п. Полагают, что это был товарный запас ювелира того времени. Историческая ценность клада также в том, что он дает информацию о международной торговле Англии той эпохи.

В том же 1912 году клад был приобретен Лондонским музеем. В Музее Виктории и Альберта находятся пять экспонатов чипсайдского клада, а в Британском музее - двадцать пять. Все эти экспонаты впервые за 100 лет были собраны вместе для выставки «Сокровищница: потерянные драгоценности Лондона», проходившей в Лондоне с октября 2013 г. по апрель 2014 г. Постоянная экспозиция клада будет организована в филиале Лондонского музея в Смитфилде, открытие которого запланировано на 2021 год.